ホーム > 研究室 > 禅宗史研究室 > 達摩碑文(目次) > 資料1

研究室 |

達摩碑文およびその関連資料について (沖本 克己) |

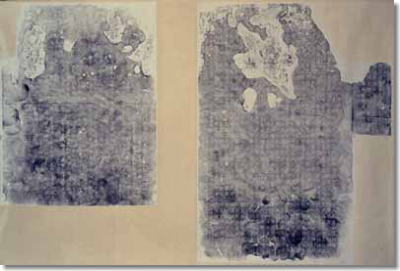

| 〔資料1〕 二祖山達摩碑文 |

「拡大画像と翻刻」ページへ(要パスワード)

この碑の存在については陳垣の『中国佛教史蹟概論』巻五に言及されている(102頁)。そこには1935年に河北省磁縣で出土したとのみ記され詳細はわからないが、現在、河北省大明縣(現在の成安縣)の元符寺に再建されているのがそれである。 駒澤大学仏教史蹟参観団の報告書『中国佛蹟見聞記』第九集(1987)所掲の尾崎正善氏の詳細な記録「二祖山元符寺の達磨塔銘について」があり、必見の研究成果である。 それによると、踏査の行なわれた当時は碑は埋められたままであったという。その後、現地調査をした緒方香州氏(本研究所所員)の報告では、永い年月のうちに洪水等により地層も堆積してしまった結果、当然ながら碑も埋没していたのだが、現状ではそれを掘り起こして、かつての地表部分にそのまま建てられているという。 元符寺は唐の貞観十六年(642)に建立され、その後何度か重修、再建されたが清末には荒廃のうちに湮滅した(『磁縣縣史』)。

ここに、緒方氏の将来した拓本の画像および翻刻を公開する。碑文そのものに関しては後述のように既に石井公成氏の研究があるが、それを含めて総合的な再検討が必要であろう。それらは今後の課題であり、そのためにも諸種の拓本の公開は意義があるだろう。 二祖碑で注目すべきはその裏面に彫られた陰文である。今、資料二の『全唐文』巻九九八を援用しながら読み下しを試みた。 此の碑文、天下に布傳して久しきも、未だ其の本との立處を詳にせず。頃日、之を得たり。竊に其の文を翫じて乃ち梁武帝の深く玄旨に達するを知る。若し心を此の宗に留めるに非ざれば、則ち其の涯際を測るなし。或る者云く、梁武帝の崩後、菩提達摩は猶を人間に行化せりと。蓋し或る者自ら惑うのみ。諸史籍を考ずるに、則ち梁の大同二年歳(535)の乙卯に在るより、太清二年歳(548)の戊辰に在るに至る、相い去ること一十四年なり。武帝、侯景を廢す。大同單閼の歳(卯歳、535)より、我が唐の元和閹茂の歳(戌歳、元和一三年、818)に至る、凡そ三百四十三年なり。朝正嘗て願えり、熊耳呉坂に再び此の碑を立てんことを。戎事に即ち、元和十二年(817)に当時、この地の昭義軍監軍使であった李朝正が「重建」したものだという。嵩山少林寺に達摩碑があるという伝説は荷沢神会(684~758)の言う所であるが、ここではそれには言及せず、熊耳山呉坂に再建することを願っていた、というから、熊耳山にも当時は碑はなかったことになる。しかも「其の本との立處を詳にせず」というから話はさほど単純ではない。 この点については夙に柳田聖山先生の『初期禅宗史書の研究』(321頁)に問題点が指摘されており、その所説は今も揺るがない。 ついで、禪宗の法系を述べ、達摩の懸記に言及する。しかしこの説は、もと『続高僧伝』僧可傳に出る「慧可懸記」と称されるもので、その後、『伝法宝紀』、『歴代法宝記』に、達摩の六代懸記に変化する。いずれも法系の正統性を主張するための捏造であるが、それがここにも援用されているのである。 つまり、ここでの主張の意図は慧能の後、法系が、 南岳懐譲 ━ 馬祖道一 ━ 鵝湖大義と連なり、自らは正嫡である鵝湖大義の法を継承する者である、という自負の元に李朝正が碑を建立したのである。 とすれば、例えば問題の一節、「即心是仏」の出所も馬祖系の禅を標榜する言葉として理解するのが自然の流れとなる。 そしてまた、書かれている通り、それが真に再建であったのかどうか、却って伝承を逆手に取った作為であるかも知れないし、あるいはまた『宝林伝』との影響関係は従来言われる通りなのか、問題は様々に展開するが、ここではそうした問題点を指摘するにとどめる。今後、各方面での活発な研究の起こらんことを願うのみである。 |

| ▲page top |